機能性分子合成学

金沢大学 医薬保健学域 薬学類・医薬科学類 / 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 薬学・創薬科学専攻

金沢大学 医薬保健学域 薬学類・医薬科学類 / 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 薬学・創薬科学専攻

1.炭素―炭素結合の切断によって生成する異種炭素活性種の組み合わせを活用する有機合成

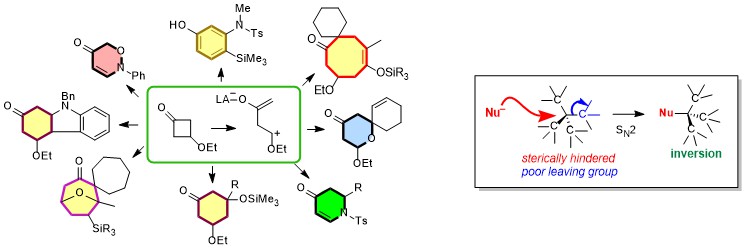

有機化学では、炭素−炭素結合をいかに効率的に形成するかが重要な課題です。これまで、カルボカチオン、カルボアニオン、カルベン、ラジカルといった炭素活性種が利用されてきました。通常、炭素ー炭素結合は切断することが困難な結合ですが、その切断によって、例えばカルボカチオンーカルボアニオン種の組み合わせがが一度に生成し、今までにない反応性が期待できます。このコンセプトのもと、当研究では、炭素、窒素、酸素を含む多彩な6員環−8員環化合物を合成できる新しい合成反応を開発しました。この研究で見出した合成反応を用いて、aspidospermidine, bremazocine, thromboxane B2の全合成を達成しました。現在は、通常極めて困難と考えられる、第4級不斉炭素上での立体反転を伴う置換反応(SN2反応)の研究を行っています。

2.オリジナルな触媒を用いたC-H酸化反応の開発

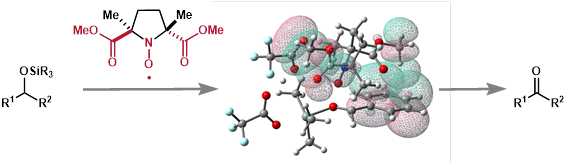

エーテルやアルカンなどのアルコール以外の基質の酸化反応は医薬品などの合成において工程数の短縮に繋がる反応ですが、実用的な反応が少なく、新しい手法の開発が必要です。私たちは、新しい有機分子触媒を合成し、反応性の低いC-H結合の酸化・官能基化が可能でかつ実用的な触媒反応の開発を目指して研究を行っています。また、開発した反応については、実験的な速度論解析や量子化学計算による反応機構解析も行っています。

3.生理活性物質の全合成

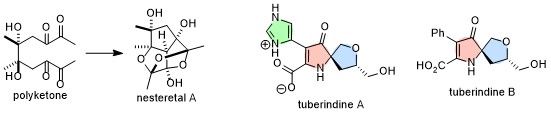

我々の研究室では、単なる全合成でなく、その合成過程で興味深い有機化学反応の選択性を調べ、有機合成化学の発展に繋がる手法の確立を目指して研究しています。最近の成果では、ポリケトン環化の規則性を調べ、nesteretal Aの全合成を行いました。現在は、トリュフに含まれる成分で、痛風治療効果が期待されるTuberindine A,Bの全合成およびその誘導体合成を検討しています。Tuberindine Aは、有機アニオントランスポーターOAT1とABCG2の発現に関与し、天然からの大量供給が困難な物質です。本研究による合成法の確立によって誘導体合成が可能となり、優れた痛風治療薬が期待されます。

4.分子編集の方法論

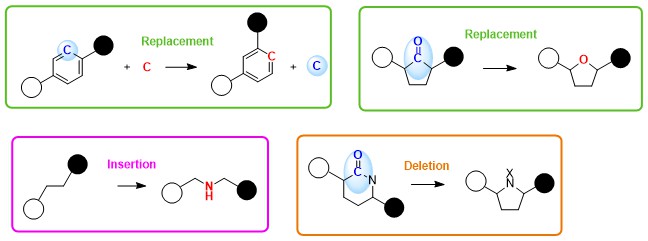

薬のような有機化合物を化学合成する場合、通常、簡単な原料から徐々に複雑な構造へと合成していきます。一旦、大きな骨格を構築した後で、その骨格自体を変えることは難しくなります。ベンゼン環は極めて安定ですが、それを構成する炭素が外部の炭素と入れ替わる交換現象を、本研究室では見出しました。これを応用すれば、パラ置換体からメタ置換体へと変換できるため、大きく分子構造を変えることができます。この交換操作を他の元素へ適用できないか、また、交換だけでなく、原子の挿入、削除など、骨格が出来上がった分子からの分子編集を研究しています。

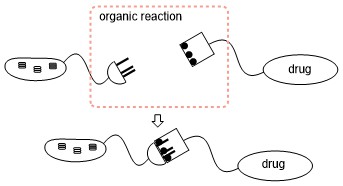

5.生体直交型有機反応の開発

細胞や抗体に薬物(抗がん剤、蛍光物質、標識物質など)を結合させて、ターゲット部位へ確実に薬物を届ける試みは、近年活発に研究されています。これを支える重要な基盤技術の1つが、薬物を細胞や抗体・タンパク質に結合させる有機反応にあります。これまでに多くの方法が開発されてきましたが、我々の研究グループでは、より迅速かつ精密に結合を形成する手法を開発しています。

薬学出身だけでなく、理学、工学、農学出身であっても有機化学に関心がある学生は、大学院にて学生の受け入れを行います。興味がある方は松尾または浜田までご連絡ください。

学類生、学部生も見学・問い合わせに応じますので、ご連絡ください。社会人の博士号取得指導も行います。社会人の大学院入学制度もありますので、お問い合わせください。